新緑に包まれた古墳を歩いてみた。

広くて、でかくて、荘厳な空気であふれている。

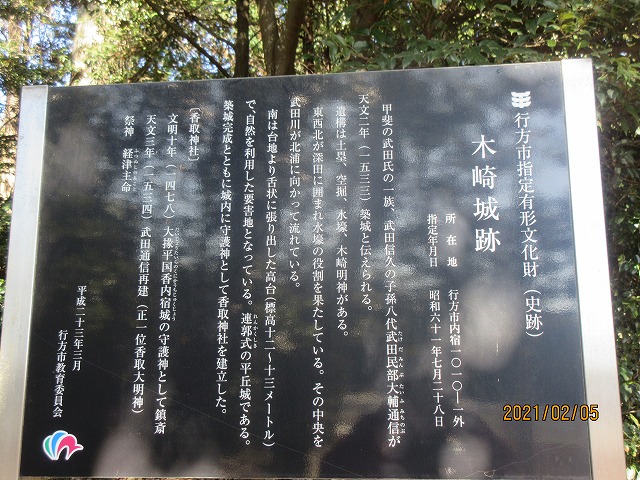

★行方市「木崎城」外堀跡

筑波山かからの帰り道で偶然みつけたたので

脇道GOGOしたら香取神社の鳥居がどか~んと

その左に木崎城跡の案内板があって、

その左から奥へと空堀が続いてているよう

★大串遺跡とダイダラボウ

水戸に行くために国道51号線を北上している時

ふと左を見ると何やら白い大仏のようなのが見えたので、

信号「大串公園」を左折して坂を上がると、

そこは「大串貝塚ふれあい公園」で大串遺跡の碑がドーンと立っていた。

そしてその公園の中にありました白くてでっかいのが!!!!!!!

「ダイダラボウ」です。大昔に住んでいた巨人の名で

その巨人が食べた貝殻が貝塚となったとか。

★茨城百景の一つ

高台がら観た涸沼はデカイ

大洗磯前神社にある高台の鳥居から眺める外海

★秋探し/水戸・偕楽園に行ってみた#1

もみじ谷の紅葉が見ごろとの情報を得たので早速出掛けてみた。

最近見つけた裏通りをスイスイと走り一時間半で到着

梅園ほどの広さはないものの秋色が満載てした。

★秋探し「茨城県立・歴史館」へ行ってみた

道のりの殆んどを裏道でスイスイと秋風を感じて

銀杏並木の名所で紅葉を楽しむ行楽客でいっぱい

みな思い思いに写真に収めています。七五三の少女も。

★史跡めぐり「徳宿城跡」動画

セイミヤの交差点を左折してしばらく先の案内標識を右折

山の中腹の案内板を見て城跡に進みます。

落ち葉や倒木に注意しながら進むと開けた台地が現れる。

うっそうとした樹々や木漏れ日に目を奪われながら

歴史の残したこの大地にたたずみも心地よい時間を過ごす。

★大洗磯前神社へ行ってみた

水族館へ行くつもりで走っていたら偶然に遭遇

交差点の大鳥居をくぐって坂道の上にあって

海を見下ろす高台に姿を見せる

★水戸・弘道館に行ってみた パート2

建物の外周も厳かに整備されていて

木本の良い静けさが心地よい。

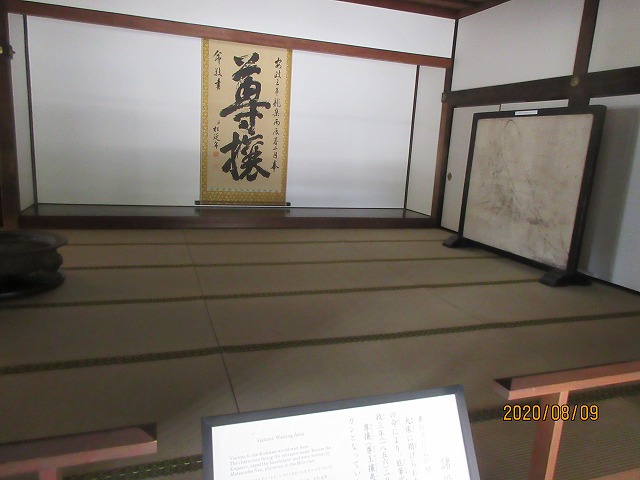

★水戸・弘道館に行ってみた

特別史跡「旧弘道館」

江戸時代の学びの館とあって、どっしりと荘厳な趣

広く静かなたたずまいは光であふれている。

旧水戸藩の藩校である弘道館(こうどうかん)は、第9代藩主徳川斉昭が推進した藩政改革の重要施策のひとつとして開設されました。

弘道館建学の精神は、天保9年(1838年)に斉昭の名で公表された「弘道館記」に「神儒一致」「忠孝一致」「文武一致」「学問事業一致」「治教一致」の5項目として示されています。弘道館は、天保12年(1841年)8月1日に仮開館式が挙行され、さらに、15年あまりの年月を要し、安政4年(1857年)5月9日に本開館式の日を迎えました。

藩校当時の敷地面積は約10.5haで、藩校としては全国一の規模でした。敷地内には、正庁(学校御殿)・至善堂の他に文館・武館・医学館・天文台・鹿島神社・八卦堂・孔子廟などが建設され、馬場・調練場・矢場・砲術場なども整備され、総合的な教育施設でした。

弘道館では藩士とその子弟が学び、入学年齢は15歳で40歳まで就学が義務づけられていました。卒業の制度はありませんので、生涯教育といえます。学問と武芸の両方が重視され、学問では儒学・礼儀・歴史・天文・数学・地図・和歌・音楽など、武芸では剣術・槍術・柔術・兵学・鉄砲・馬術・水泳など多彩な科目が教えられていました。また、医者を養成する医学館では、医学の教授のほか、種痘や製薬なども実施されていました。

その後、幕末の動乱期を経て、明治5年(1872年)の「学制」発布により弘道館は閉鎖され、県庁舎や学校の仮校舎として使用されました。幾度の戦火を免れた正門、正庁及び至善堂は、昭和39年(1964年)に国の重要文化財に指定され、現在約3.4haの区域が「旧弘道館」として国の特別史跡に指定されています。区域内には約60品種800本の梅が植えられており、梅の名所としても有名です。

観光いばらき より引用