目印や案内板も無いので、まったく気継がなかった。

こんな身近な普段使う生活道路にあったんです。

車で走っていたら見ない、または見えても気に留めない。

このつづら折りのスロープは落ち葉と竹枝で覆われ、

来る人を拒むようなオーラを出している。

でも行って見ましょう・・・さあ行きますよ、登ります。

舗装はされているけど荒れた様子。

つづり折りを5回登ると開けた場所に出ました。

そんなに広くしないけど雰囲気は良いです。

大きな桜の木がこの場所を守っているようです。

場所はここらへんです

※梶山城について

梶山城の城主の梶山氏は中居氏の一族であった。中居時幹の2男時家は1300年頃、この地を領して梶山次郎と名乗った。その後、応永23年(1416)、梶山氏は上杉禅秀の乱に荷担したが敗れ、梶山氏は滅亡し、城も廃城となったという。このことからすると、梶山城は早い時期に廃城となってしまったようで、城が単純な構造で、さほど技巧的な部分も見られないのは仕方がないところであろう。

余湖くんの ホームページより引用

梶山城は、県道18号線の「梶山坂下」というバス停のすぐ南側の、比高30mほどの台地上にあった。先端の一部は県道によって削られている。城址にはこの削られた辺りからスロープを登って上がることができる。上がった辺りに祠が4つ祭ってあるが、これが三峰神社であろうか。

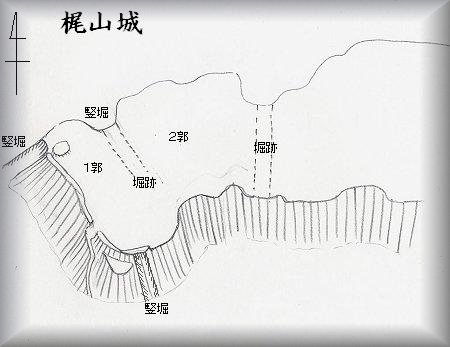

発掘報告書の図面を基にして簡単な鳥瞰図を描いてみた。その図を見ると、直線連郭式の城で三郭ほどが確認される。先端部の主郭は南北に細長い郭で、外側に土塁が連なっている。北側には古墳を利用したかと思われる櫓台がある。この郭からは北浦を遙かに臨むことができる。空堀を隔てて二郭、三郭と続いている。

しかし、現況は、先端の1郭は道路拡張のためにほぼ削られてしまっている。2郭以降も一面の畑地で、すでに整地されてしまったらしく、きちんとした遺構を見ることはできない。堀がどこにあったのかもよく分からなくなっている。しかし、城址南側の登城道の辺りには写真のように切通しの道が見られ、城址らしい雰囲気を出している。城塁は切岸となって迫り、城の要害性を意識させられる。

このように梶山城は現在ではその遺構もほとんど確認することができないが、室町中期には廃城となったと思われるので、単純な構造の居館であったものだろう。築城もおそらくは室町初期頃であり、室町初期から中期までの地方豪族の居館のイメージはだいたいこのようなものであったと見てよいだろう。

余湖くんの ホームページより引用

このへんの土地は、昔築城した武家の名前から取ったんでしょうね。

梶山、阿玉、札、秋葉、中居、二重作など つくづく歴史を感じる場所だなとわかります。