新聞の「六地蔵寺・枝垂れ桜満開」の報道を見てこれは行かねば、

翌日晴天を確認して6時15分に出発!!国道51号線を北へGO

初めての水戸市への遠征、1時間で到着・・・見物客まばらでOK

予備知識も無く来、なんと葵の御紋に来てしまった。

光圀公の建立した建物や桜など水戸徳川家と所縁の場所で、

茨城百景のひとつだった。ビックリしたなぁ。。。。。

田舎暮らし満喫中

新聞の「六地蔵寺・枝垂れ桜満開」の報道を見てこれは行かねば、

翌日晴天を確認して6時15分に出発!!国道51号線を北へGO

初めての水戸市への遠征、1時間で到着・・・見物客まばらでOK

予備知識も無く来、なんと葵の御紋に来てしまった。

光圀公の建立した建物や桜など水戸徳川家と所縁の場所で、

茨城百景のひとつだった。ビックリしたなぁ。。。。。

仕事場の窓越しに沈みかけのオレンジ色の夕陽が見えたので、

久しぶりに撮影ポイントへダッシュで走る・・・イヤ徒歩です。

大きなオレンジ色の夕陽が大空を燃えるように染めています。

何か暖かさが心に刺さる夕陽でした。

鉄道の高架を見つけた時、すぐそばに高架の方へ上る道が、

早速丸太の階段を登った先には、なんと線路が目の前に!!!

柵もフェンスも無く無防備な姿をさらしています。

線路のゴトゴト音が始まり・・・あっ来ました、ライトを点けて

向かって来ます、向かって来ます、近づいて来ました。

迫ってくるスゴイ迫力・・・今日は赤い2両編成の列車でした。

●鹿島神宮駅発・水戸行き上り列車

大洋駅と北浦湖畔駅の中間地点で撮りました。

動画はこちらから

↓ ↓

日曜日で晴れた日に行こうと決めていて、

今朝は子供みたいに朝4時30分に目が覚めてしまった。

暗い内から朝の用事、朝食を済ませ、入念にルートの確認、

新聞に目を通して、早めに出掛け支度をして出発準備、

気温2、1℃、庭は霜が降りて真冬並みの景色、でも行きます。

出発6時45分→到着7時35分=走行時間50分。

走行距離23.3kn・・・潮来へ行くより近い。

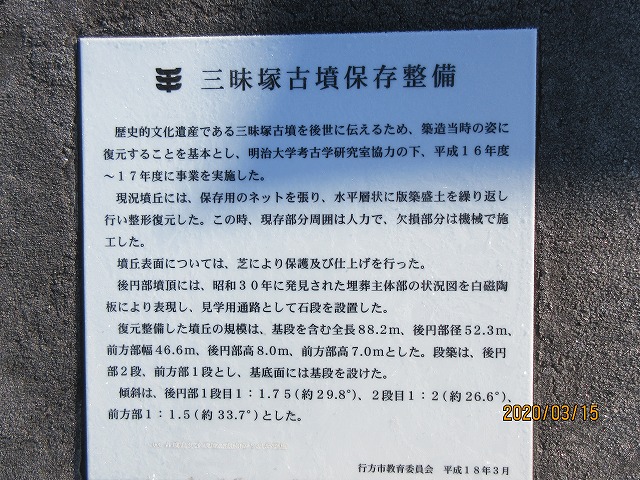

遂にここに来ました。感激、感動、驚き・・・デカイし広いし美しい。

芝生で覆われたその姿は神々しく、ピラミッドのように圧倒される。

登り、周り、どこを見てもオーラが凄く、飽きずに見とれてしまう。

これぞパワースポット・・・来て良かった。

湖岸道路を南下して北浦大橋を過ぎた辺りに見えてくる

湖面に浮かぶようにたたずむ、この家は何でしょうか???

何か神々しくも見えますが、屋根にある飾りを見ると神仏かな?

でも日差しを浴びてキレイです。

その後調べてみてわかったのですが、実は通称”漁師の家”と呼ばれる、北浦の水位観測所のようです。神社っぽいので、鹿島神宮の分社かなとも思いましたが違っていたようです。

屋根の端にあるV字の鰹木と呼ばれる形が鹿島神宮と同じ(雄神のお社はV字)なのでそうかなと思いましたが、一宮に似せて作られたんでしょうね。

おまけで、北浦絶景ポイントを紹介したサイトを見つけました。

黄色い菜の花が咲き誇り、春はもうすぐそこまで来ています。

北浦の湖岸道路に接した公園で桜の名所として知られています。

全長500m、桜の木80本、菜の花畑を有する公園です。

時期になると満開の桜と菜の花が同時に楽しめ、

桜と菜の花の間にある遊歩道の桜トンネルが楽しみ。

バイクで走行中に黄色い花が目に飛び込んできて、

近づいたら帯のように長く見ごたえのある花壇でした。

ここを通る皆を楽しませてくれて有難うございます。

朝6時、気温12℃、素晴らしい快晴。

斜めの日差しと青い空に惹かれて庭に出てみたら、

西の空に白い月が浮かんでいて美しい姿を見せてくれました。

そして足元をみたら「つくしんぼう」がニョキニョキと顔を出して・・

すがすがしい朝で一日が楽しそう。

新鉾田の信号(交差点)の右角に見事に咲いた梅の木?大寒桜?

ちょっと判断しかねましたw 多分大寒桜かも

普段気付かなかったけど公園でもなく歩道脇に見つけました。

随分と開墾が進んで終盤が近づいた様子で、

大物は片付いて広範囲に土が見えています。

道路よりだいぶ深く掘られていて空堀のよう

さてここは何になるのでしょう・・・。

気になるその前は、こちら